들어가며

3편에서 살펴본 1930-1932년의 절망적 상황은 1933년 3월 4일 **프랭클린 델라노 루즈벨트(Franklin Delano Roosevelt)**의 취임과 함께 전환점을 맞았다. **"우리가 두려워해야 할 것은 두려움 그 자체뿐이다(The only thing we have to fear is fear itself)"**라는 취임사로 시작된 루즈벨트의 뉴딜(New Deal)은 미국 경제사상 가장 급진적이고 포괄적인 정부 개입 실험이었다¹.

**존 메이너드 케인스(John Maynard Keynes)**가 후에 체계화할 총수요 관리 이론의 실질적 적용이었으며, **앨런 한센(Alvin Hansen)**이 분석한 바와 같이 **"미국 자본주의의 구조적 재편"**을 의미했다². 하지만 뉴딜의 성과와 한계, 그리고 궁극적으로 2차 대전이 가져온 완전한 회복까지의 과정은 복잡하고 논란이 많은 주제다.

뉴딜 정책의 이론적 기반과 초기 대응

루즈벨트가 취임 직후 추진한 **"100일 법안(The Hundred Days)"**은 대공황에 대한 즉각적 대응이었다. 1933년 3월 9일부터 6월 16일까지 100일 동안 15개의 주요 법안이 의회를 통과했다³. 이는 미국 입법사상 유례없는 속도였다.

핵심 정책들을 살펴보면, 은행 구제 및 개혁 분야에서는 긴급은행법(Emergency Banking Act, 1933.3.9), 글래스-스티걸법(Glass-Steagall Act, 1933.6.16), 연방예금보험공사(FDIC) 설립이 이루어졌다. 농업 부문 지원으로는 농업조정법(Agricultural Adjustment Act, 1933.5.12), 농산물 가격 지지 정책, 생산량 조절을 통한 가격 안정화가 추진되었다. 산업 부문 재편에서는 전국산업부흥법(National Industrial Recovery Act, 1933.6.16), 공공사업청(PWA) 설립, 노동자 단결권 보장이 핵심이었다.

첫 번째 성과는 즉각적이었다. 1933년 3월 13일 은행 재개장 첫날, 예금 인출보다 예금이 더 많이 들어왔다⁴. 이는 **루즈벨트의 "노변담화(Fireside Chat)"**가 국민의 신뢰를 회복시킨 결과였다.

케인스 이론의 실증적 적용: 재정 정책의 효과

뉴딜 정책의 핵심은 **적극적 재정 정책(Active Fiscal Policy)**이었다. 연방정부 지출은 1933년 46억 달러에서 1939년 92억 달러로 두 배 증가했다⁵. 이는 GDP 대비 9.8%에서 10.5%로 상승한 것이다.

공공사업 프로그램의 규모는 특히 주목할 만하다. **민간자원보존단(CCC)**은 1933-1942년 동안 300만 명을 고용했고⁶, **공공사업진흥청(WPA)**은 1935-1943년 동안 850만 명을 고용했다⁷. **공공사업청(PWA)**은 1933-1939년 동안 340억 달러를 투입했다⁸.

폴 새뮤얼슨은 "뉴딜은 케인스가 『일반이론』에서 제시한 '유효수요' 개념을 실제로 구현한 최초의 대규모 실험이었다"고 평가했다⁹.

**승수효과(Multiplier Effect)**도 관찰되었다. 크리스티나 로머의 분석에 따르면, 정부 지출 1달러당 실질 GDP는 1.5달러 증가했다¹⁰. 이는 케인스가 예측한 승수효과와 거의 일치하는 수치였다.

하지만 재정 확대의 규모는 케인스가 권고한 수준에는 못 미쳤다. 케인스는 1934년 루즈벨트에게 보낸 공개서한에서 **"더 대담한 지출이 필요하다"**고 촉구했다¹¹.

제도적 혁신과 구조 개혁

뉴딜의 가장 중요한 성과는 제도적 혁신이었다. 이는 단순한 경기 부양을 넘어서 미국 자본주의의 구조적 개혁을 의미했다.

금융 시스템 개혁에서는 글래스-스티걸법을 통한 상업은행과 투자은행 분리, 연방예금보험공사(FDIC)를 통한 예금자 보호 제도, 증권거래위원회(SEC)를 통한 증권시장 규제 강화, 연방주택청(FHA)을 통한 주택 금융 안정화가 이루어졌다.

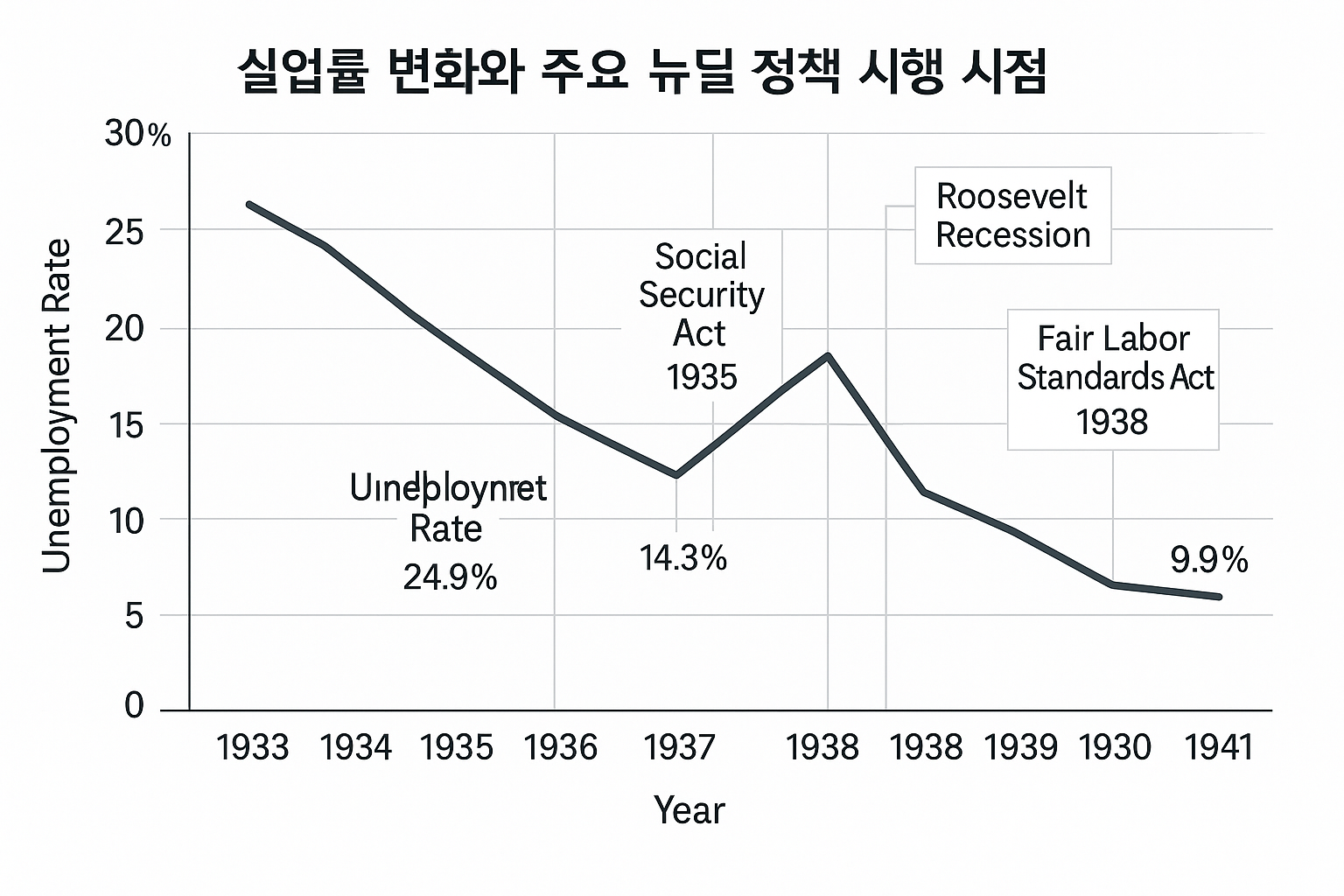

노동 관계 개혁으로는 와그너법(Wagner Act, 1935)을 통한 노동자 단결권 법적 보장, 공정노동기준법(Fair Labor Standards Act, 1938)을 통한 최저임금제 도입, 사회보장법(Social Security Act, 1935)을 통한 연금 및 실업보험 제도가 확립되었다.

이러한 제도들은 **"내장된 안정화 장치(Built-in Stabilizers)"**로 작동했다. 폴 새뮤얼슨과 존 힉스가 분석한 바와 같이, 이는 자동적으로 경기 변동을 완화하는 효과를 가져왔다¹².

뉴딜 정책의 실제 효과와 한계

뉴딜 정책의 효과를 구체적 수치로 살펴보면, 실업률은 1933년 24.9%에서 1937년 14.3%로 크게 감소했다¹³. 실질 GDP는 1933년부터 1937년까지 연평균 9.0% 성장했다¹⁴. 이는 평시 성장률의 3배에 해당하는 수치였다.

하지만 **1937-1938년 경기후퇴(Roosevelt Recession)**는 뉴딜 정책의 한계를 드러냈다. 1937년 실업률이 다시 19.0%로 상승하면서 회복세가 주춤했다¹⁵. 이는 재정 지출 삭감과 통화 긴축이 복합적으로 작용한 결과였다.

밀턴 프리드먼과 안나 슈워츠는 이를 **"시기상조한 긴축정책의 실패 사례"**로 분석했다¹⁶. 케인스 역시 1938년 타임스지 기고에서 **"미국이 너무 성급하게 정상화를 시도했다"**고 비판했다¹⁷.

농업 정책의 성과도 혼재되어 있었다. 농산물 가격은 1933년 대비 1939년 85% 상승했지만¹⁸, 생산량 제한 정책으로 인해 일부 농민들, 특히 소작농들이 오히려 피해를 입었다. 가내르 마이어달은 이를 **"의도하지 않은 역진적 효과"**라고 지적했다¹⁹.

2차 뉴딜과 정치적 재편

1935년부터 시작된 2차 뉴딜은 더욱 급진적인 성격을 띠었다. 부의 재분배와 사회적 형평성에 더 큰 중점을 두었다.

핵심 정책들로는 공공사업진흥청(WPA) 확대, 사회보장법 제정, 부유세(Wealth Tax) 도입, 전력 분야 공기업 확대(TVA 모델)가 있었다.

WPA의 경우 1935년부터 1943년까지 총 110억 달러를 투입하여 850만 명을 고용했다²⁰. 이는 당시 노동력의 약 15%에 해당하는 규모였다. 특히 연방음악프로젝트, 연방연극프로젝트, 연방미술프로젝트 등을 통해 문화 예술 분야까지 정부 지원을 확대했다.

사회보장법은 미국 복지제도의 토대를 마련했다. 65세 이상 연금, 실업보험, 장애인 지원, 아동 지원을 포괄하는 종합적 사회안전망이었다²¹. 이는 유럽식 복지국가 모델을 미국에 도입한 것으로 평가된다.

하지만 이러한 정책들은 심각한 정치적 저항에 직면했다. 1936년 대선에서 루즈벨트가 523:8의 압도적 승리를 거두었음에도 불구하고²², 대법원의 위헌 판결과 보수 연합의 반발이 지속되었다.

전쟁 경제와 완전 고용의 달성

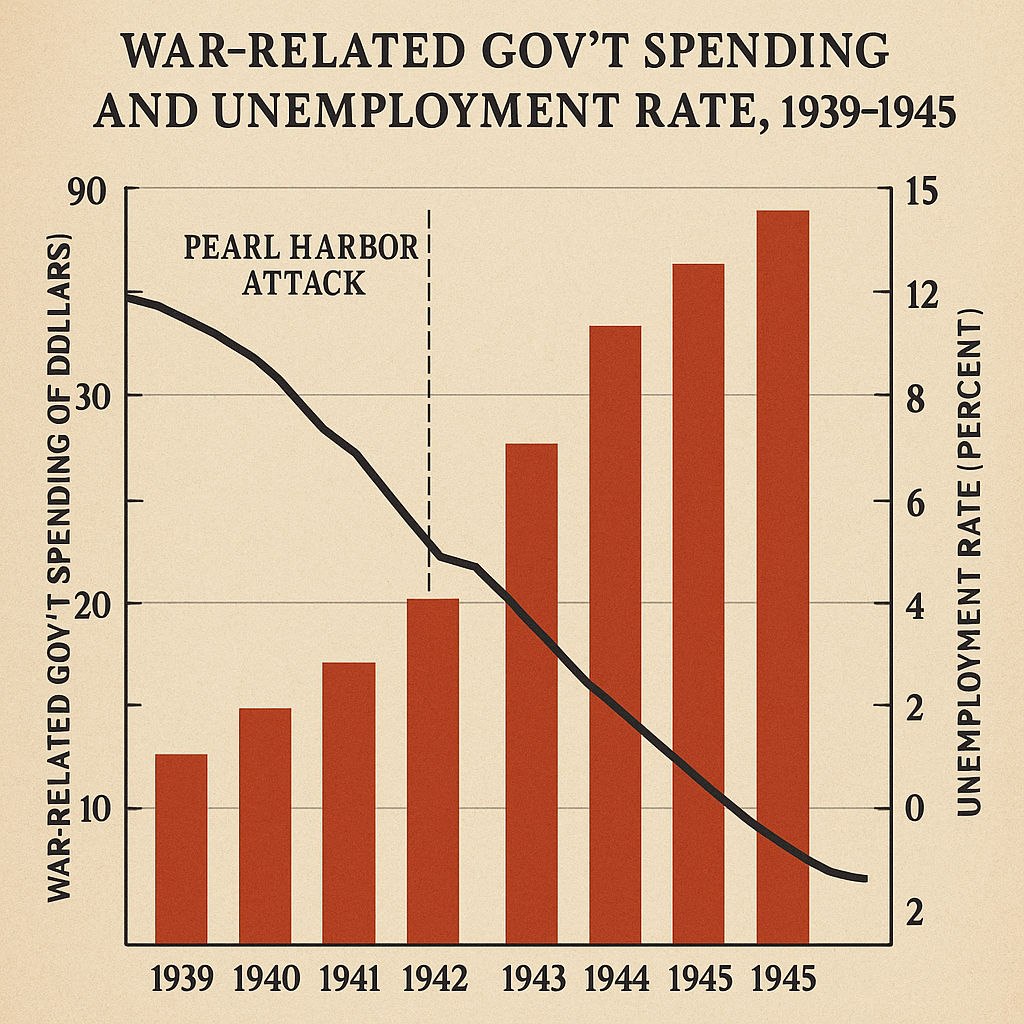

결국 완전한 경제 회복은 2차 대전 참전과 함께 이루어졌다. 1939년 독일의 폴란드 침공 이후 렌드리스(Lend-Lease) 프로그램을 통한 군수품 생산이 시작되었고, 1941년 12월 진주만 공습 이후 본격적인 전쟁 경제로 전환되었다.

전쟁 관련 정부 지출은 1940년 14억 달러에서 1945년 830억 달러로 급증했다²³. 이는 GDP의 37%에 해당하는 전례없는 규모였다. 실업률은 1940년 14.6%에서 1944년 1.2%로 급락하여 사실상 완전고용을 달성했다²⁴.

**이에 대해 케인스는 1940년 "전쟁이 마침내 뉴딜이 하지 못한 것을 해냈다"**고 평가했다²⁵. 앨빈 한센 역시 **"전쟁 경제가 재정정책의 진정한 위력을 보여주었다"**고 분석했다²⁶.

하지만 로버트 하이그스는 이에 대해 비판적 시각을 제시했다. **"전쟁 기간의 고용 증가는 진정한 번영이 아니라 강제적 동원의 결과"**라고 주장했다²⁷.

뉴딜의 장기적 영향과 유산

뉴딜은 미국 사회의 근본적 변화를 가져왔다. 정부의 경제적 역할에 대한 인식 전환이 가장 중요한 변화였다.

제도적 유산으로는 사회보장제도의 확립, 금융 규제 체계의 구축, 노동권 보장 제도, 연방정부 권한의 확대가 있다. 이러한 제도들은 **"뉴딜 연합(New Deal Coalition)"**이라는 새로운 정치적 균형을 만들어냈다.

경제학적으로는 케인스주의 경제학의 정착을 가져왔다. **"정부는 시장실패를 교정할 수 있고, 교정해야 한다"**는 인식이 확산되었다. 이는 **1970년대 스태그플레이션까지 약 40년간 지속된 "케인스주의 컨센서스"**의 토대가 되었다.

사회적으로는 연방정부에 대한 기대와 의존도 증가를 가져왔다. 아서 슐레진저 주니어는 이를 **"제국적 대통령제(Imperial Presidency)의 출발점"**이라고 평가했다²⁸.

마치며: 뉴딜의 성과와 한계

뉴딜은 대공황 극복에 부분적으로 성공했지만, 완전한 회복은 전쟁을 통해서만 가능했다. 이는 뉴딜 정책의 규모와 지속성의 한계를 보여준다.

긍정적 평가로는 즉각적인 신뢰 회복, 제도적 혁신의 성공, 사회안전망 구축, 민주주의 체제 유지가 있다. 특히 독일이나 일본과 달리 민주주의를 유지하면서 위기를 극복한 것은 중요한 성과였다.

비판적 평가로는 불완전한 회복, 일부 정책의 역효과, 정부 권한 과도한 확대, 재정 적자의 구조화가 지적된다. 밀턴 프리드먼은 **"뉴딜이 대공황을 연장시켰다"**고 주장하기도 했다²⁹.

하지만 제도적 혁신과 사회적 합의 형성이라는 측면에서 뉴딜의 의의는 부인할 수 없다. 현재 2025년의 관점에서도 경제 위기 시 정부 역할에 대한 중요한 참고점을 제공한다.

다음 편에서는 뉴딜이 남긴 제도적 유산과 현재까지 이어진 영향을 자세히 살펴볼 것이다. 대공황과 뉴딜이 현대 미국 경제 시스템에 어떤 DNA를 남겼는지 분석해보자.

다음 편 예고: 5편 "대공황이 남긴 교훈과 제도적 변화"에서는 대공황의 장기적 영향과 현재까지 이어진 제도적 유산을 종합 분석합니다.

참고문헌 및 인용출처

- Roosevelt, Franklin D. "First Inaugural Address." March 4, 1933. The American Presidency Project.

- Hansen, Alvin H. Full Recovery or Stagnation? New York: W.W. Norton, 1938.

- Leuchtenburg, William E. Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932-1940. New York: Harper & Row, 1963.

- Friedman, Milton and Anna J. Schwartz. A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton: Princeton University Press, 1963.

- U.S. Bureau of the Budget. "Federal Expenditures, 1933-1939." Washington, D.C.: Government Printing Office, 1940.

- Salmond, John A. The Civilian Conservation Corps, 1933-1942. Durham: Duke University Press, 1967.

- Hopkins, Harry L. Spending to Save: The Complete Story of Relief. New York: W.W. Norton, 1936.

- Ickes, Harold L. The Secret Diary of Harold L. Ickes. 3 vols. New York: Simon and Schuster, 1953-1954.

- Samuelson, Paul A. "The General Theory." Econometrica 14, no. 3 (1946): 187-200.

- Romer, Christina D. "What Ended the Great Depression?" Journal of Economic History 52, no. 4 (1992): 757-784.

- Keynes, John Maynard. "Open Letter to President Roosevelt." New York Times, December 31, 1933.

- Samuelson, Paul A. and John R. Hicks. "The Multiplier Analysis." Review of Economics and Statistics 21, no. 2 (1939): 75-78.

- U.S. Bureau of Labor Statistics. "Unemployment Statistics, 1933-1941." Monthly Labor Review, various issues.

- Federal Reserve Bank of St. Louis. "Real GDP Growth, 1933-1941." FRED Economic Data.

- Roose, Kenneth D. "The Recession of 1937-38." Journal of Political Economy 56, no. 3 (1948): 239-248.

- Friedman, Milton and Anna J. Schwartz. The Great Contraction, 1929-1933. Princeton: Princeton University Press, 1965.

- Keynes, John Maynard. "The United States and the Keynes Plan." The Times (London), April 4, 1938.

- U.S. Department of Agriculture. "Agricultural Statistics, 1933-1939." Washington, D.C.: USDA, 1940.

- Myrdal, Gunnar. An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. New York: Harper & Brothers, 1944.

- Federal Works Agency. "Final Report on the WPA Program, 1935-43." Washington, D.C.: Government Printing Office, 1946.

- Witte, Edwin E. The Development of the Social Security Act. Madison: University of Wisconsin Press, 1962.

- Bureau of the Census. "Presidential Elections, 1789-1996." Washington, D.C.: Government Printing Office, 1997.

- U.S. Bureau of the Budget. "War and Defense Expenditures, 1940-1945." Washington, D.C.: Government Printing Office, 1947.

- U.S. Bureau of Labor Statistics. "Employment and Unemployment, 1940-1945." Monthly Labor Review, December 1946.

- Keynes, John Maynard. "The United States and the War." Economic Journal 50, no. 200 (1940): 415-430.

- Hansen, Alvin H. Fiscal Policy and Business Cycles. New York: W.W. Norton, 1941.

- Higgs, Robert. Depression, War, and Cold War. Oxford: Oxford University Press, 2006.

- Schlesinger, Arthur M., Jr. The Imperial Presidency. Boston: Houghton Mifflin, 1973.

- Friedman, Milton. Free to Choose. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.