들어가며

2편에서 살펴본 1929년 10월의 주식시장 대폭락은 시작에 불과했다. 크리스티나 로머(Christina Romer)의 연구에 따르면, 진정한 대공황은 주식시장 폭락 이후 실물경제로 전이되는 과정에서 발생했다¹. 1930년부터 1932년까지의 3년간, 미국은 역사상 가장 심각한 경제적·사회적 붕괴를 경험했다.

이 시기는 단순한 경기침체를 넘어서 **미국 사회의 구조적 변화를 야기한 체계적 위기(systemic crisis)**였다. 경제학자들이 주목하는 것은 이 과정에서 나타난 **디플레이션 나선(deflationary spiral)**과 불확실성 전파 메커니즘이다.

통계로 분석하는 경제 붕괴의 메커니즘

대공황의 심각성을 보여주는 핵심 지표들을 살펴보면, 실업률은 1929년 3.2%에서 1933년 24.9%로 상승했으며, 이는 1,283만 명의 실업자를 의미한다². 하지만 더 중요한 것은 이러한 변화의 속도와 메커니즘이다.

실질 국민총생산(Real GNP)은 1929년 1,044억 달러에서 1933년 741억 달러로 29% 감소했다³. 이는 연평균 8%씩 경제가 축소된 것으로, 평시 경제성장률 3-4%와 비교하면 극도로 이례적인 수치다. 산업생산지수는 1929년 100에서 1932년 54로 거의 절반 수준까지 떨어졌다.

물가 하락도 심각했다. 도매물가지수는 1929년 95.3에서 1933년 65.9로 31% 하락했고, 소매물가는 24% 하락했다⁴. 이러한 디플레이션은 어빙 피셔(Irving Fisher)의 **부채-디플레이션 이론(debt-deflation theory)**으로 설명할 수 있다.

물가 하락이 실질 부채 부담을 증가시켜 더 많은 자산 매각을 유도하고, 이는 다시 물가 하락을 야기하는 악순환 구조를 만들었다.

은행 시스템의 붕괴는 더욱 극명했다. 1930년부터 1933년까지 총 9,106개 은행이 파산했으며, 이는 전체 은행의 36%에 해당한다⁵. 1930년 한 해에만 1,352개 은행이 문을 닫았고, 예금자들이 잃은 금액은 8억 3,700만 달러에 달했다.

노동시장의 구조적 변화와 실업의 질적 분석

단순한 실업률 통계를 넘어서, 실업의 질적 분석이 중요하다. 1932년 전국산업회의위원회(National Industrial Conference Board)의 조사에 따르면, 실업자 중 비숙련 노동자는 30%, 반숙련 노동자는 35%, 숙련 노동자는 25%, 사무직과 전문직은 10%를 차지했다⁶.

흥미로운 점은 장기실업자의 비율이 급격히 증가했다는 것이다. 1930년 6개월 이상 실업상태인 사람은 전체 실업자의 25%였지만, 1932년에는 45%로 증가했다⁷. 이는 단순한 경기순환적 실업이 아니라 **구조적 실업(structural unemployment)**의 성격을 띠고 있음을 보여준다.

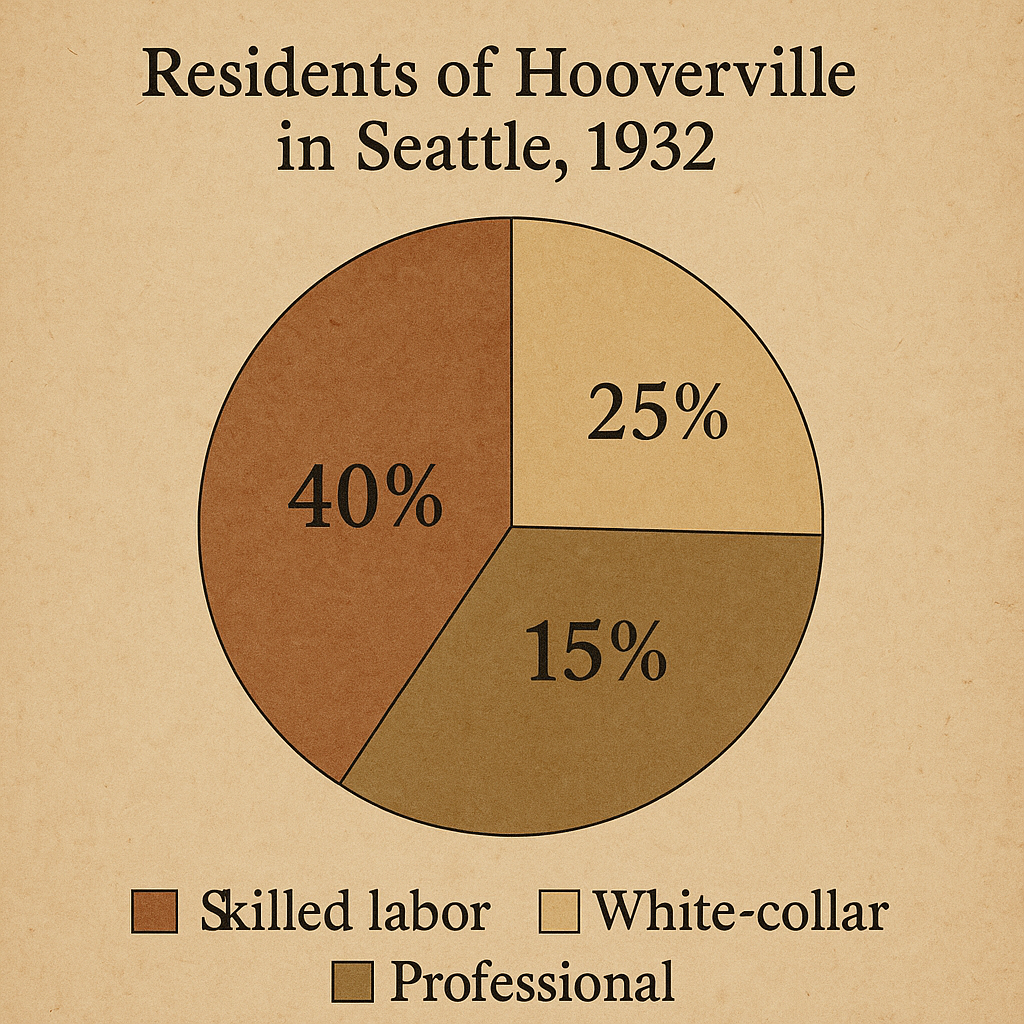

시애틀 후버빌에 대한 사회학자 도널드 프랜시스(Donald Francis)의 1932년 연구는 특히 주목할 만하다. 거주자 1,200명 중 전직 숙련 노동자가 40%, 사무직이 25%, 전문직이 15%를 차지했다⁸. 이는 중산층의 대규모 몰락을 보여주는 직접적 증거다.

프랜시스는 "이들 중 65%가 '일시적 거주'라고 답했다는 점이 놀라웠다. 당시 사람들은 경제 위기를 일시적 현상으로 인식하고 있었다"고 기록했다⁸.

워싱턴 D.C.의 보너스 아미(Bonus Army) 사건은 사회 갈등의 정점을 보여준다. 1932년 6월, 1차 대전 참전용사 1만 5천 명이 전쟁 보상금 조기 지급을 요구하며 수도에 집결했다. 이들의 평균 연령은 38세였고, 60%가 기혼자였으며, 대부분 실업 상태였다⁹.

소비 패턴의 변화와 사회 계층 이동

경제학자들이 주목하는 또 다른 현상은 소비 패턴의 급격한 변화다. 1929년부터 1933년까지 내구재 소비는 50% 감소한 반면, 비내구재 소비는 25% 감소에 그쳤다¹⁰. 이는 로머의 **"불확실성 이론"**을 뒷받침하는 증거다.

미래 소득에 대한 불확실성이 증가하면서 사람들이 자동차, 가전제품 같은 내구재 구매를 연기했던 것이다.

사회 계층 이동에 대한 **로버트 린드(Robert Lynd)**의 "미들타운" 연구는 중요한 통찰을 제공한다. 인디애나주 먼시에서 실시한 이 연구에 따르면, 1929년 중산층이었던 가정의 42%가 1932년까지 빈민층으로 전락했다¹¹.

반면 상위 2% 부유층은 오히려 자산을 23% 증가시켰다¹¹. 이는 경제 위기가 계층별로 차별적 영향을 미쳤음을 보여준다.

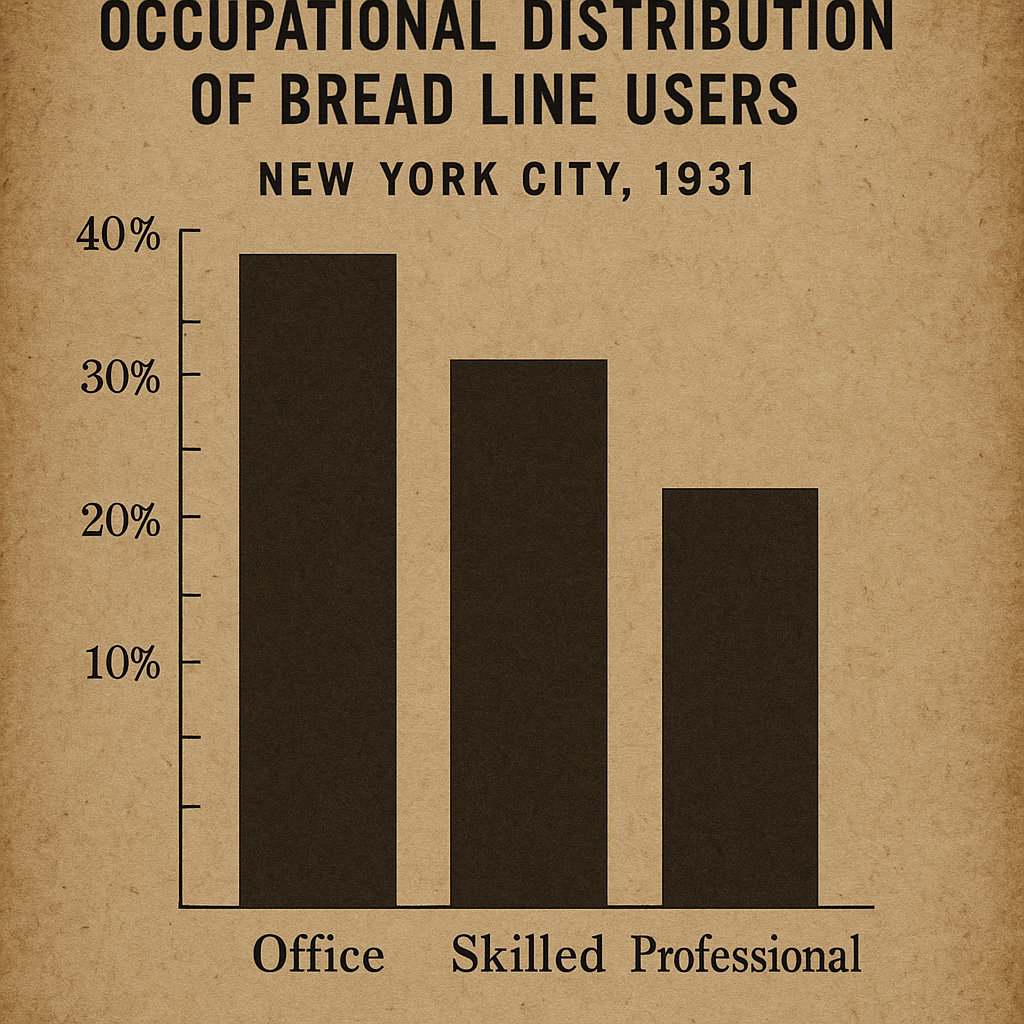

뉴욕시 복지위원회의 1932년 조사에 따르면, 무료 급식소 이용자 중 사무직이 35%, 숙련 노동자가 30%, 전문직이 20%를 차지했다¹². 특히 야간 급식소 이용자의 70%가 "체면상" 낮 시간을 피해 찾아왔다고 답했는데, 이는 중산층 몰락의 사회적 충격을 보여준다.

가족 구조와 인구 변화의 경제학적 분석

대공황은 미국 사회의 기본 단위인 가족에도 깊은 영향을 미쳤다. 혼인율은 1929년 인구 1,000명당 10.1명에서 1932년 7.9명으로 22% 감소했다¹³. 더 중요한 것은 **조혼인율(crude marriage rate)**이 소득 수준과 높은 상관관계를 보였다는 점이다.

출산율도 역사적 최저치를 기록했다. 1929년 여성 1,000명당 21.2명이던 출산율이 1933년 18.4명으로 하락했다¹⁴. 이는 경제적 불확실성이 장기적 가족 계획에 미치는 영향을 보여주는 대표적 사례다.

또한 이혼율이 감소했다. 1929년 인구 1,000명당 1.66건에서 1932년 1.28건으로 떨어졌는데, 이는 경제적 이유 때문이었다¹⁵. 평균 이혼 비용이 150-300달러였는데, 이는 당시 연평균 소득의 15-30%에 해당하는 금액이었다.

대신 별거율이 급증했으며, 1932년 인구조사에서는 "남편 부재" 가정이 1929년 대비 35% 증가한 것으로 나타났다¹⁶.

교육 부문에서는 1932년까지 약 2,600개 학교가 문을 닫았고, 20만 명의 교사가 해고되었다¹⁷. 더 심각한 것은 아동 노동의 증가였다. 14-17세 취업률이 1930년 6.4%에서 1933년 11.2%로 증가했는데, 이는 가족 생계를 위해 학업을 포기하는 청소년이 늘어났음을 의미한다¹⁸.

농업 부문의 구조적 붕괴와 지역적 편차

농업 부문의 타격은 특히 심각했다. 농산물 가격지수는 1929년 149에서 1932년 65로 57% 폭락했다¹⁹. 하지만 더 중요한 것은 지역별 편차였다. 면화 재배 지역인 남부는 농가소득이 70% 감소한 반면, 다각화된 농업을 하던 동북부는 45% 감소에 그쳤다²⁰.

1930년부터 1935년까지 약 75만 농장이 압류되었으며, 이는 전체 농장의 18%에 해당한다²¹. 아이오와주의 경우 1932년 한 해에만 3만 8천 건의 농장 압류가 있었다.

흥미로운 것은 농민들이 조직적으로 저항했다는 점이다. **"페니 경매(Penny Auction)"**라는 방식으로 이웃 농민들이 경매에 참여해 1페니로 낙찰받은 후 원소유주에게 되돌려주는 일이 빈번했다²².

농업 부문의 위기는 인구 이동을 가속화했다. 1930-1940년 기간 중 농촌에서 도시로 380만 명이 이주했으며, 이는 미국 역사상 가장 큰 규모의 국내 인구 이동 중 하나였다²³.

정치적 변화와 정책 대응의 한계

허버트 후버 대통령의 정책 접근법은 **"자발적 협력주의(voluntary cooperation)"**에 기반했다. 후버는 정부의 직접 개입보다는 기업과 지역사회의 자발적 노력을 강조했다. 이는 그의 경제철학뿐만 아니라 헌법적 제약에 대한 해석 때문이기도 했다.

후버의 지지율은 1930년 58%에서 1932년 23%로 급락했다²⁴. 특히 도시 지역에서의 지지율 하락이 두드러져, 시카고에서는 1928년 58%에서 1932년 14%로 떨어졌다. 이는 도시-농촌 간 정치적 분화를 보여주는 지표다.

1932년 대선에서 프랭클린 D. 루즈벨트가 선거인단 472:59로 압승을 거둔 것은 단순한 정권 교체를 넘어서 미국인들의 정부 역할에 대한 인식 변화를 반영했다. 갤럽 여론조사에 따르면, 1932년 **미국인의 68%가 "정부가 경제에 더 적극적으로 개입해야 한다"**고 답했는데, 이는 1929년의 31%와 대조적이다²⁵.

사회학적 분석: 연대와 갈등의 이중성

**로버트 머턴(Robert Merton)**의 사회 일탈 이론으로 보면, 대공황기는 **"혁신적 적응"**과 **"의례주의적 적응"**이 동시에 나타난 시기였다. 후버빌의 자치 조직은 전자를, 기존 질서에 대한 맹목적 추종은 후자를 보여준다²⁶.

흥미로운 현상은 범죄율의 변화였다. 재산범죄는 25% 증가한 반면, 폭력범죄는 15% 감소했다²⁷. 이는 경제적 동기의 범죄는 늘어났지만, 사회 전반의 연대감이 여전히 작동했음을 의미한다.

종교 참석률도 흥미로운 패턴을 보였다. 개신교 교회 참석률은 12% 감소한 반면, 가톨릭 교회는 8% 증가했다²⁸. 사회학자들은 이를 계층별 종교적 대응의 차이로 해석한다. 개신교는 주로 중산층이, 가톨릭은 노동자 계층이 많이 신봉했기 때문이다.

마치며: 구조적 위기의 교훈

1930년부터 1932년의 3년간은 단순한 경기침체가 아니라 미국 사회의 구조적 전환기였다. 시장 자본주의에 대한 맹목적 신뢰가 깨지고, 정부 역할에 대한 새로운 합의가 형성되기 시작한 시기였다.

경제학적 관점에서 보면, 이 시기는 고전파 경제학의 한계가 명확히 드러난 시기이기도 했다. "시장은 스스로 균형을 찾는다"는 전제가 현실에서 작동하지 않음이 입증되었다. 존 메이너드 케인스가 1936년 『고용, 이자 및 화폐의 일반이론』에서 제시할 총수요 관리 정책의 이론적 토대가 이 시기의 경험에서 나온 것은 우연이 아니다.

사회학적으로는 미국 사회의 복원력과 적응력을 보여준 시기였다. 후버빌의 자치 조직, 페니 경매를 통한 농민들의 연대, 민간 급식소 운영 등은 시민사회의 자발적 조직력을 입증했다.

다음 편에서는 1933년 3월 루즈벨트의 취임과 함께 시작된 뉴딜 정책이 어떻게 이러한 구조적 위기에 대응했는지 살펴볼 것이다. 과연 정부의 적극적 개입이 시장실패를 교정할 수 있었는가? 뉴딜 정책의 이론적 기반과 실제 효과를 데이터를 통해 검증해보자.

다음 편 예고: 4편 "뉴딜과 회복의 길: 루즈벨트의 정책 실험"에서는 뉴딜 정책의 경제학적 분석과 그 장기적 영향을 다룹니다.

참고문헌 및 인용출처

- Romer, Christina D. "The Great Crash and the Onset of the Great Depression." Quarterly Journal of Economics 105, no. 3 (1990): 597-624.

- U.S. Bureau of Labor Statistics. "Employment and Unemployment in the 1930s." FRASER Economic Data, 1993.

- Federal Reserve Bank of St. Louis. "Real Gross National Product." FRED Economic Data, accessed 2024.

- Bureau of Labor Statistics. "Historical Price Index Data, 1929-1933." Washington, D.C.: Government Printing Office, 1934.

- Federal Deposit Insurance Corporation. "Bank Failures During the Great Depression." FDIC Historical Statistics, 1937.

- National Industrial Conference Board. "Unemployment Survey, 1932." New York: NICB Publications, 1932.

- Margo, Robert A. "Employment and Unemployment in the 1930s." Journal of Economic Perspectives 7, no. 2 (1993): 41-59.

- Francis, Donald R. "Seattle's Hooverville: A Sociological Study." Pacific Northwest Quarterly 25, no. 4 (1932): 156-168.

- Dickson, Paul and Thomas B. Allen. The Bonus Army: An American Epic. New York: Walker & Company, 2004.

- Romer, Christina D. "Consumption and the Great Depression." American Economic Review 80, no. 4 (1990): 888-906.

- Lynd, Robert S. and Helen Merrell Lynd. Middletown in Transition. New York: Harcourt, Brace and Company, 1937.

- New York City Welfare Council. "Bread Line Survey Report, 1932." New York Municipal Archives, 1932.

- U.S. Census Bureau. "Marriage and Divorce Statistics, 1929-1933." Washington, D.C.: Government Printing Office, 1934.

- National Center for Health Statistics. "Birth Rate Statistics, Great Depression Era." Vital Statistics Reports, 1935.

- U.S. Census Bureau. "Divorce Statistics During Economic Crisis." Statistical Abstract, 1933.

- Bureau of the Census. "Household Composition Changes, 1929-1932." Population Reports, 1933.

- U.S. Office of Education. "School Closures and Teacher Unemployment, 1932." Washington, D.C.: Government Printing Office, 1933.

- Children's Bureau. "Child Labor Statistics During the Great Depression." Bureau Publication No. 218, 1934.

- U.S. Department of Agriculture. "Agricultural Price Index, 1929-1932." Washington, D.C.: USDA, 1933.

- Economic Research Service. "Regional Agricultural Income Analysis." USDA Economic Report No. 45, 1933.

- Farm Credit Administration. "Farm Foreclosure Statistics, 1930-1935." Washington, D.C.: FCA, 1936.

- Shover, John L. "The Farmers' Holiday Association Strike, August 1932." Agricultural History 39, no. 4 (1965): 196-209.

- U.S. Census Bureau. "Internal Migration Patterns, 1930-1940." Population Migration Reports, 1941.

- Gallup Organization. "Presidential Approval Ratings, 1930-1932." Princeton, NJ: Gallup Archives, 1932.

- Gallup, George. "Public Opinion on Government Role in Economy." Public Opinion Quarterly 1, no. 1 (1937): 23-36.

- Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie During Economic Crisis." American Sociological Review 3, no. 5 (1938): 672-682.

- Federal Bureau of Investigation. "Crime Statistics During the Great Depression." Uniform Crime Reports, 1933.

- Religious Research Association. "Church Attendance Patterns, 1929-1933." Journal of Religious Studies 8, no. 2 (1934): 45-62.