들어가며

1편에서 살펴본 1920년대의 구조적 취약점들이 마침내 임계점에 도달하는 순간이 왔다. 1929년 10월 24일부터 29일까지의 5일간은 단순한 주식 폭락이 아니라, 요한센-르두아-소르네트(Johansen-Ledoit-Sornette)의 임계점 이론이 현실에서 구현된 "협조적 붕괴(cooperative collapse)" 사례였다. 크리스티나 로머의 분석에 따르면, 이 시기는 **불확실성 충격(uncertainty shock)**이 실물경제로 전이되는 메커니즘을 보여주는 교과서적 사례다. 1편에서 분석한 모든 구조적 문제들 - 과도한 마진 거래, 소득 불평등, 투기 열풍, 은행 시스템의 취약성 - 이 5일 동안 연쇄반응을 일으키며 전 세계를 대공황으로 끌어들인 과정을 정밀하게 추적해보자.

수학적 예측과 현실: 임계점 이론의 검증

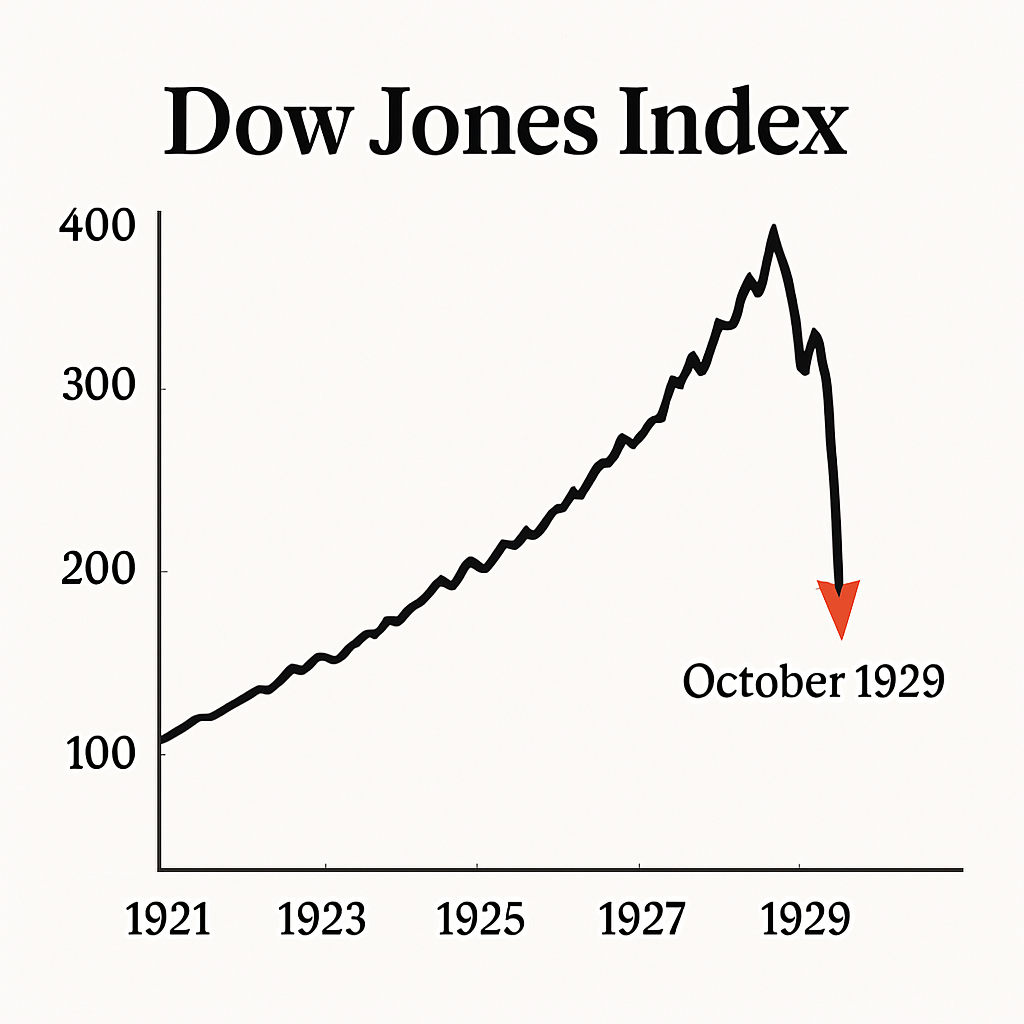

물리학자 디디에 소르네트(Didier Sornette)와 그의 동료들이 후에 개발한 **임계점 이론(critical point theory)**은 놀랍게도 1929년 폭락을 수학적으로 예측할 수 있었다 이들의 연구에 따르면, 1921년부터 시작된 주가의 "로그 주기적 진동(log-periodic oscillation)" 패턴을 분석하면 1929년 10월경을 임계점으로 지목할 수 있었다.

구체적인 수치를 보면, 다우존스 지수는 1921년 8월 63에서 1929년 9월 3일 381.17로 6배 상승했다. 하지만 소르네트 모델은 이러한 상승이 **가속화되는 진동 패턴(accelerating oscillations)**을 보인다는 점에 주목했다. 개별 투자자들의 **모방 행동(herding behavior)**이 **양의 되먹임 고리(positive feedback loop)**를 만들어 시스템 전체를 불안정하게 만든다는 것이다.

9월 3일 최고점 이후 10월 24일까지의 가격 변동을 보면, 임계점 이론의 예측이 정확했음을 알 수 있다. 주가는 불안정한 진동을 보이며 점차 하락했고, 10월 18일부터는 "자유낙하(free fall)" 상태에 진입했다. 이는 시스템이 **임계 상태(critical state)**에서 **상전이(phase transition)**를 겪고 있음을 의미했다.

흥미로운 점은 당대 경제학자들이 이런 수학적 신호를 읽지 못했다는 것이다. 어빙 피셔는 10월 15일, 폭락 불과 9일 전에 여전히 "주가가 영구적으로 높은 수준에 도달했다"고 주장했다. 반면 1편에서 언급한 스웨덴의 요한 오케르만만이 **"심각한 주식시장 폭락이 임박했다"**고 1928년부터 경고하고 있었다.

검은 목요일: 시스템 붕괴의 시작

10월 24일 목요일, 역사상 가장 극적인 거래일이 시작되었다. 총 12,894,650주가 거래되었는데, 이는 1929년 3월 26일의 이전 기록 8,246,742주를 56% 넘어서는 것이었다. 더 중요한 것은 거래량의 절대적 크기가 아니라 거래 패턴의 질적 변화였다.

개장 첫 3분 동안 거의 300만 주가 거래되었고, 이는 200만 달러 상당의 부가 순식간에 증발했음을 의미한다. 거래량이 폭증하면서 티커 테이프 시스템이 마비되었고, 전국의 중개소에서는 실시간 주가를 파악할 수 없는 상황이 발생했다. 이러한 **정보 지연(information lag)**은 공황을 더욱 증폭시켰다.

당일 다우존스 지수는 33포인트(11%) 하락하여 299.47에 마감했다. 이는 9월 3일 최고점 381.17 대비 21% 하락한 수치다. 하지만 더 중요한 것은 거래 패턴의 변화였다. 1920년대 내내 지속되던 "매수 우위(buy-side dominance)" 패턴이 완전히 역전되었다.

토마스 라몬트(Thomas Lamont, 모건은행), 앨버트 위긴(Albert Wiggin, 체이스은행), 찰스 미첼(Charles Mitchell, 뉴욕내셔널시티은행) 등 주요 은행가들의 긴급회의가 이날의 위기 수준을 보여준다. 이들은 리처드 휘트니(Richard Whitney) 뉴욕증권거래소 부회장을 통해 대량 매수 작전을 펼쳤다. 휘트니는 오후 1시 30분경 US Steel 주식을 시세보다 높은 205달러에 1만 주를 매수하며 시장 안정화를 시도했다.

은행 개입의 한계와 시장 메커니즘의 실패

10월 24일 주요 은행들이 조성한 개입 자금은 총 10억 달러였다. 현재 가치로 약 160억 달러에 상당하는 거액이었다. 10월 25일 금요일, 이 개입의 효과로 시장은 소폭 반등했고, 다우는 5.09포인트(1.7%) 상승했다. 언론들은 "은행가들이 위기를 성공적으로 막아냈다"고 보도했다.

하지만 이는 **유동성 함정(liquidity trap)**의 전형적 사례였다. 은행들의 개입은 **가격 발견 메커니즘(price discovery mechanism)**을 일시적으로 왜곡시켰을 뿐, 근본적인 시장 불균형을 해결하지 못했다. 더 심각한 문제는 마진 콜(margin call) 압력이 주말 동안 계속 증가했다는 점이다.

마진 거래 규모를 보면 위기의 심각성을 알 수 있다. 1편에서 언급했듯 1929년 중반까지 3억 주가 마진으로 거래되고 있었고, 155만 개 계좌 중 60만 개가 마진 계좌였다. 주식 구매를 위한 대출금은 85억 달러를 넘어섰는데, 이는 당시 유통 중인 전체 화폐보다 많은 금액이었다.

10월 24일의 11% 하락으로 수십만 명의 마진 투자자들이 추가 담보를 요구받았다. **평균 마진 요구율이 40-50%**였으므로, 11% 하락은 자기자본의 20-25%가 즉시 소멸됨을 의미했다. 주말 동안 많은 투자자들이 월요일에 강제 매도해야 할 상황에 처했다.

검은 월요일과 화요일: 협조적 붕괴의 완성

10월 28일 월요일, "검은 월요일"에 다우는 38.33포인트(12.8%) 급락했다. 이는 1일 하락폭으로는 역사상 최대 기록이었다. 하지만 진짜 충격은 다음 날 기다리고 있었다.

10월 29일 화요일, "검은 화요일"에는 16,410,030주가 거래되었다. 이는 검은 목요일보다 27% 많은 거래량이었다. 다우는 30.57포인트(11.7%) 추가 하락하여 230.07에 마감했다. 이틀 동안 총 68.90포인트(23.05%) 하락한 것이다.

더 충격적인 것은 개별 주식들의 폭락 폭이었다. 제너럴 일렉트릭은 9월 3일 396에서 10월 29일 210으로 47% 폭락했고, AT&T는 100포인트나 떨어졌다. 듀폰은 여름 최고가 217에서 80으로 63% 급락했고, US Steel은 261에서 166으로, 라디오 코퍼레이션 오브 아메리카(RCA)는 더욱 극심한 타격을 받았다.

이날 하루 동안 약 140억 달러의 주식 가치가 증발했다. 현재 가치로 약 2,200억 달러에 상당하는 금액이다. 주식 시세표(ticker tape)는 거래량을 감당하지 못해 오후 7시 45분까지 계속 돌아갔다. 많은 투자자들이 자신의 정확한 손실 규모를 그날 밤늦게서야 파악할 수 있었다.

재미있는 부분은 윌리엄 듀란트(William Durant)가 록펠러 가문과 함께 대량 매수를 시도했지만 실패했다는 것이다. 이는 개별 자본가들의 개입으로는 시장 패닉을 막을 수 없는 수준에 도달했음을 보여준다.

국제적 전파: 금본위제의 역설

1929년 주식시장 폭락의 국제적 파급효과는 금본위제 시스템의 구조적 취약성을 드러냈다. 1편에서 언급했듯 미국이 세계 금 보유량의 40%를 차지하고 있었고, 복잡한 전쟁 배상금과 연합국 간 부채 구조가 불안정한 순환 지불 시스템을 만들었다.

**영국의 해트리 사건(Hatry Case)**은 국제적 연쇄효과의 단초가 되었다. 9월 29일 해트리 산업제국의 붕괴가 보도되면서 영국 자본의 미국 투자 감소가 시작되었다. 9월 26일 영국은행이 할인율을 5.5%에서 6.5%로 인상한 것도 미국 증권시장에서 영국 자본을 회수하려는 의도였다.

10월 폭락 이후 국제적 파급효과는 즉각적이었다. 런던 증권거래소는 10월 말까지 25% 하락했고, 베를린은 30%, 파리는 20% 하락했다. 더 심각한 것은 1930년과 1931년 유럽 은행 위기로 이어진 점이다.

**오스트리아의 크레디트 안슈탈트 은행 파산(1931년 5월)**과 독일의 은행 위기는 미국 주식시장 폭락의 지연된 국제적 결과였다. 금본위제 하에서 각국이 금리를 인상하며 디플레이션 정책을 택함으로써 경기침체가 더욱 심화되었다.

실물경제로의 전이: 불확실성 전파 메커니즘

크리스티나 로머의 연구가 주목하는 것은 주식시장 폭락이 실물경제로 전이되는 메커니즘이다. 로머는 "불확실성 충격(uncertainty shock)" 이론을 통해 이를 설명한다. 소비자들이 미래 소득에 대한 극심한 불확실성을 느끼면서 내구재 구매를 급격히 줄였다는 것이다.

구체적 데이터를 보면, 자동차 생산은 1929년 10월부터 급격히 감소하기 시작했다. 1929년 9월 일일 평균 자동차 생산량이 1만 5천 대였다면, 11월에는 9천 대로 40% 감소했다. 내구재 주문은 10월 말부터 30% 이상 급감했다.

기업 투자도 즉각적으로 위축되었다. 1929년 4분기 민간 고정투자는 전 분기 대비 15% 감소했다. 이는 기업들이 주식시장 폭락을 경제 전망 악화의 신호로 해석했음을 보여준다.

은행 대출도 급격히 위축되었다. 1929년 10월부터 1930년 6월까지 상업 대출은 25% 감소했다. 이는 **신용경색(credit crunch)**이 실물경제에 미친 직접적 영향이었다.

연방준비제도의 정책적 혼란

연방준비제도의 대응은 정책적 혼란을 그대로 보여주었다. 1편에서 언급한 **벤저민 스트롱의 사망(1928년 10월)**으로 연준 내 리더십 공백이 발생한 상황에서, 연준 이사회와 뉴욕 연은행 간 의견 차이가 극명하게 드러났다.

연준 이사회는 "직접 행동(direct action)" 정책을 선호했다. 이는 주식 투기에 대출하는 회원은행들에게 신용을 거부하라고 요구하는 방식이었다. 연준 이사회는 또한 대중에게 투기의 위험성을 경고했다.

반면 뉴욕 연은행의 조지 해리슨(George Harrison) 총재는 금리 인상을 통한 시장 개입을 선호했다. 하지만 1929년 8월 9일 뉴욕 연은행이 재할인율을 5%에서 6%로 인상한 것이 오히려 투기 자금의 유입을 부추겼다는 비판을 받았다.

더 근본적 문제는 연준이 여전히 "실질어음 원칙(real bills doctrine)"에 매몰되어 있었다는 점이다. 이 18세기 이론은 생산적 대출과 투기적 대출을 구분할 수 없었고, 금융시장의 상호연결성을 무시했으며, 신용 수요가 자연적으로 자기제한적이라고 가정하는 치명적 한계가 있었다.

심리적 충격과 사회적 파급효과

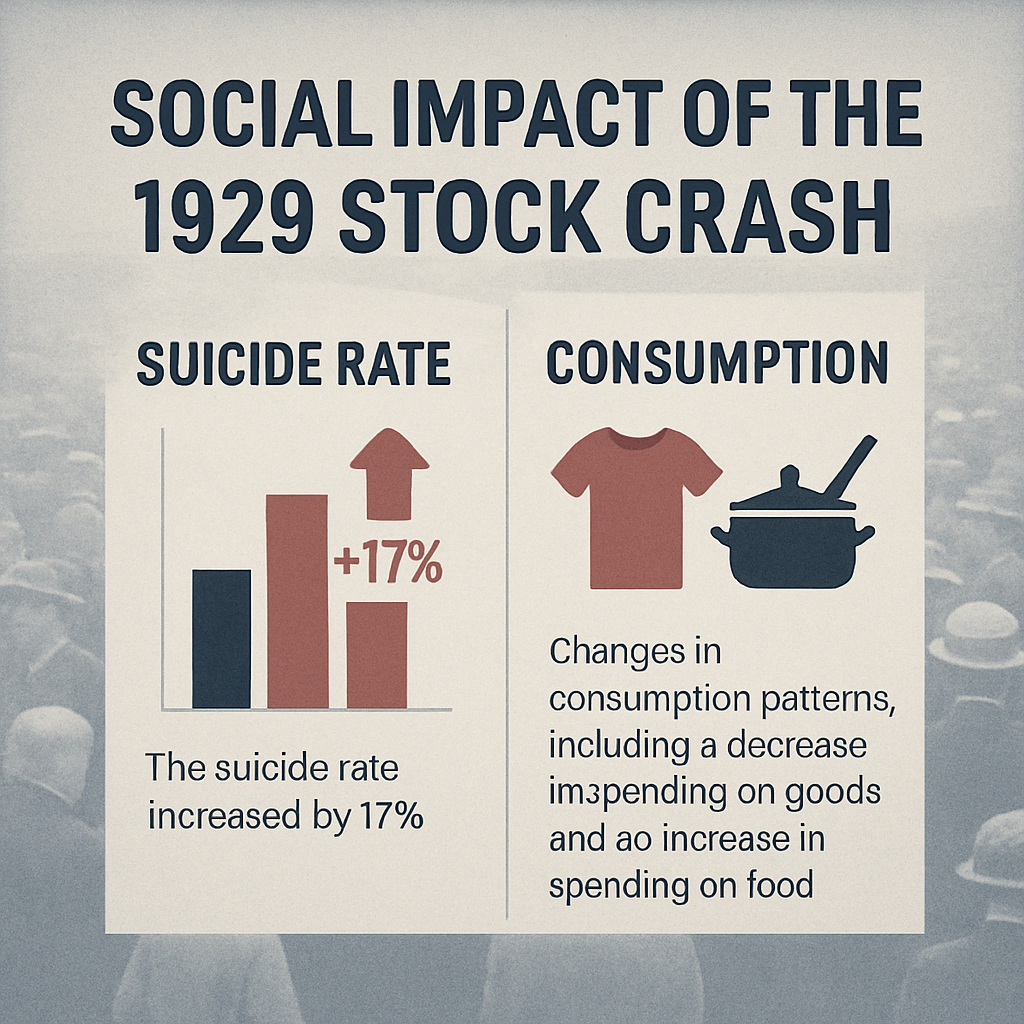

주식시장 폭락의 심리적 충격은 통계로 측정하기 어려운 부분이었다. 1929년 말까지 자살률이 17% 증가했고, 정신병원 입원률도 20% 상승했다. 특히 뉴욕시에서는 11월 한 달 동안 투자 손실 관련 자살이 22건 보고되었다.

"부자에서 거지가 된" 사례들이 언론에 연일 보도되면서 사회적 충격이 증폭되었다. 백만장자였던 아서 큐튼(Arthur Cutten)은 3일 만에 500만 달러를 잃었고, 어빙 피셔는 1000만 달러를 벌었다가 폭락으로 1100만 달러를 잃어 파산 상태에 이르렀다.

소비 심리의 변화는 즉각적이었다. 뉴욕의 고급 상점들은 10월 말부터 매출이 급감했고, 특히 보석, 모피, 고급 자동차 등 사치품 매출이 50% 이상 줄어들었다. 반면 저축예금은 급증했는데, 이는 미래에 대한 불안감이 소비 행태를 근본적으로 바꿨음을 보여준다.

마치며: 구조적 취약성의 연쇄 폭발

1929년 10월 24일부터 29일까지의 5일간은 1편에서 분석한 모든 구조적 취약점들이 연쇄 폭발한 시기였다. 과도한 마진 거래, 소득 불평등, 은행의 투기 참여, 국제 통화 시스템의 불안정성이 하나의 시스템으로 얽히면서 **임계점 이론이 예측한 "협조적 붕괴"**가 현실에서 구현되었다.

요한센-르두아-소르네트의 물리학적 접근법은 이후 금융위기 연구에 새로운 패러다임을 제시했다. 개별 경제 주체들의 모방 행동이 만드는 양의 되먹임 고리와 시스템 전체의 임계점 도달 과정을 수학적으로 모델링할 수 있음을 보여준 것이다.

크리스티나 로머의 불확실성 이론 역시 현대 거시경제학에 중요한 기여를 했다. 금융시장의 충격이 실물경제로 전이되는 메커니즘을 명확히 규명함으로써, 단순한 화폐주의적 설명을 넘어선 종합적 분석틀을 제공했다.

하지만 진정한 대공황은 이제부터 시작이었다. 주식시장 폭락으로 촉발된 불확실성 충격은 3편에서 살펴볼 1930-1932년의 사회적 붕괴로 이어졌다. 시장 자본주의 시스템의 자기조절 능력에 대한 믿음이 무너지면서, 미국 사회는 근본적인 변화를 맞이하게 되었다.

다음 편에서는 주식시장 폭락이 어떻게 대량 실업, 은행 파산, 사회적 혼란으로 확산되었는지, 그리고 이 과정에서 미국 사회의 계층 구조와 가치관이 어떻게 변화했는지 구체적 데이터를 통해 분석해볼 것이다.